7/21(日)『静かな汚染 ネオニコチノイド』上映会 お知らせ

第1部(5時~6時半)は満席となりました。

第2部(7時から8時半)は席に余裕があります。

第1部(5時~6時半)は満席となりました。

第2部(7時から8時半)は席に余裕があります。

2024年度家庭菜園教室【明石セミナー】のお知らせ |

3 月17 日 / 4 月14 日 / 5 月12 日 / 6 月9 日 / 7 月14 日 / 8 月11 日

9 月8 日 / 10 月13 日 / 11 月10 日 / 12 月15 日 / 1 月12 日

午前は研修センターでの座学、午後に畑に出ての実習となります。実習では、まず講師の明石さんがやって見せ、ポイントを解説。その後に各自が実習用の畑でトライ。その際も明石さんが各自の畑を回って個別指導にあたります。

教室 引佐多目的研修センター他 畑 浜松市浜名区引佐町井伊谷

費用 ひとり年間で3万円・お連れお子様は無料・親兄弟も無料。

同時にキッチンガーデンの会員になっていただきます(年会費1万円)

お申し込み、お問い合わせは、下の QR コードからどうぞ。

〒431-2212 浜松市浜名区引佐町井伊谷 1361-3

電話:090-2342-2309 担当:猪野

mail. info@kitchengarden.org http://www.kitchengarden.org/

|

大丈夫、あなたにもできます。1年間明石セミナーで学びましょう

それから貴方は、キッチンガーデンに自分の菜園を持てます。楽しいファーミングが待ってます。キッチンガーデンの仲間との交流で腕を磨けます。

大丈夫、山の樹木や雑草を見てください。肥料・農薬なしで育っています。野菜だって同じこと。栽培の工夫で安全で自然な野菜が育ちます。残留農薬なし。残留肥料なし。本来の野菜の味を楽しみましょう。

肥料も農薬も使わずに野菜を作るノウハウを学び、畑での実際の栽培実習で身につけます。クワ等の農具、道具の使い方から始めて、畑の土や畝たて、種まき、苗づくりなど。

野菜作りのイロハから身につけます。

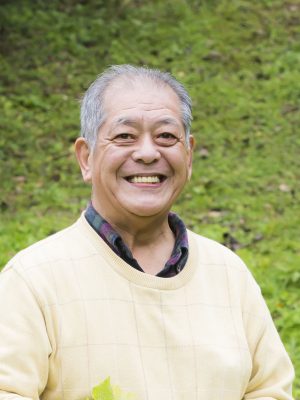

無農薬無肥料の自然栽培の最前線にいるプロのひとり、明石農園の明石誠一さんを講師に迎

えます。埼玉県で 4 ヘクタールの畑に四季折々の野菜を育て、年間約 40 種類の野菜を栽培・販売しています。農業の知識を学ぶというより、明石さんの経験から蓄積された知識を共有し実践することを目指します。

以下の期日に、午前は研修センターでの座学、午後に畑に出ての実習となります。実習では、

まず講師の明石さんがやって見せ、ポイントを解説。その後に各自が実習用の畑でトライ。その際も明石さんが各自の畑を回って個別指導にあたります。

教室開催日程(毎月第2日曜日)

3 月 17 日 / 4 月 14 日 / 5 月 12 日 / 6 月 9 日 / 7 月 14 日 / 8 月 11 日 / 9 月 8 日

10 月 13 日 / 11 月 10 日 / 12 月 15 日 / 1 月 12 日

教室は浜松市浜名区の引佐多目的研修センター他です。畑は、浜名区引佐町井伊谷にあります。

道具類、種、苗などは用意されています。畑で作業できる服装と昼食を持参してください。

受講費は、ひとり年間で3万円。お連れお子様は無料。親兄弟も無料。

同時にキッチンガーデンの会員になっていただきます。(年会費1万円)

キッチンガーデンの会員は、家庭菜園用の実習畑を持て、草刈り機から軽トラックに至るまでの農機具や機械などを無料で借りられるなどの特典があります

初心者向けの教室で楽しく学び 1年後には自分の家庭菜園を持つ。野菜作りを楽しみ、健康で贅沢な食生活を。

お申し込み、お問い合わせは、下記の QR コードからどうぞ。

〒431-2212 浜松市浜名区引佐町井伊谷 1361-3

電話:090-2342-2309 担当:猪野

mail. info@kitchengarden.org

タネのことなら、この人! 固定種のタネに着目し、固定種の保全普及活動に取り組むパイオニアとして知られた野口さん。

タネのことなら、この人! 固定種のタネに着目し、固定種の保全普及活動に取り組むパイオニアとして知られた野口さん。日程:3月22日(日)12時から20時

会場:浜松復興記念館 (浜松市中区利町304-2)

受講費:千五百円

申込方法:浜松復興記念館までお電話でどうぞ 053-455-0815

申込方法:浜松復興記念館までお電話でどうぞ 053-455-0815

申込受付時間:月曜日を除く9時~16時

先着順で、70人で満員

1944年東京都青梅市生まれ。野口のタネ・野口種苗研究所(埼玉県飯能市)を経営。固定種(在来種)の種を三代にわたって扱う。オリジナルの『みやま子かぶ』は絶品で、有名な人気商品となっている。

1944年東京都青梅市生まれ。野口のタネ・野口種苗研究所(埼玉県飯能市)を経営。固定種(在来種)の種を三代にわたって扱う。オリジナルの『みやま子かぶ』は絶品で、有名な人気商品となっている。

保育園時代から『おもしろブック』で育ち、小学生で手塚狂。中学時代は貸本劇画のトリコとなり、高校頃からマンガ雑誌編集者志望となる。大学を中退して手塚治虫の虫プロに入り編集者として活躍するという異色の経歴の持ち主。徹夜仕事もいとわなかったという。師事した手塚治虫の終生のテーマが、「生命の尊厳と地球環境の持続」に感銘を受ける。家業を継ぐことになった時、一代限りの野菜F1という種子ではなく、種を採りついで生命が持続しながら変化し発展していく固定種野菜の復活を目指して挑戦を始める。店には「火の鳥」の看板を掲げ、日本各地や世界の固定種野菜の種子を収集し、インターネットを通じて全国に販売。

有機農家から家庭菜園を楽しんでいる方々に至るまで、「固定種の野菜を栽培して、どうか自分で種を採っていただきたい」とアピールする。農業は、種まきに始まって収穫、その後の種取りまでのサイクルで、命の種を連綿と育み持続させるもの。種を大切にすることはあらゆる生命の保全に直結する。今「タネが危ない」と警鐘を乱打する。

2008年、山崎記念農業賞を受賞。著書に『タネが危ない』『いのちの種を未来に』などがある。

現在、市販されている野菜のタネは、そのほとんどがF1。F1とは一代限りの雑種(hybrid)です。遺伝的に同一系統で遠縁をかけあわせて作られた雑種ですが、もとの両親より生育が早くなったり、大柄になったり、収量が多くなったりします。それを雑種強勢(ヘテロシス)と言います。F1種の発明は、農業の近代化、商品作物の生産性、流通性の向上という点で画期的な出来事でした。

しかし、このF1種には、2つの大きな問題があります。その一つは、昔ながらの固定種(在来種)を使った野菜よりも味と栄養価が落ちるのです。「野菜モドキ」と言われるゆえんです。もう一つは、翌年の種には使えないことです。同じ野菜を栽培するには、F1種を種屋から毎年買い続けなければならないのです。固定種ならば種にお金はかからず、自家採取して命を進化させながら紡いでいけるのです。

スーパーに並んでいる「小松菜」という名の野菜で、昔ながらの本当の「小松菜」は一つもありません。茎が太くて葉が厚いのは「小松菜」と「チンゲンサイ」との雑種で、葉の色が黒く濃いのは「タアサイ」との雑種。葉がちぢれている「ちぢみ小松菜」というのは「ちぢみ菜」との雑種です。どれももちろん「小松菜」の味ではありません。葉も茎も柔らかくて繊細な昔の「小松菜」の味は、江戸時代から続く固定種の「小松菜」でしか味わうことができないのです。

固定種の「日本法蓮草」は、九月彼岸頃にトゲのある三角形のタネを水に浸けてまいてからおよそ三ヶ月かかって育ち、お正月頃に食べる冬野菜でした。根が赤くて甘く、生食できるほどアクがなくておいしいのですが、葉は薄く切れ葉でボリュームがなく、寒くなると地面に張り付くように広がって、収穫に手間のかかる野菜でした。それに比べると東洋種と西洋種の雑種であるF1ホウレンソウは、春や夏も周年まけて、わずか一ヶ月で出荷できる大きさに育ち、丸い葉は厚くて大きく、立性で収穫しやすい上、丸粒に改良されたタネは機械でまくことができるなど、農業の効率化に貢献しました。このようなF1ホウレンソウの登場により、私たちは一年中ホウレンソウを食べられるようになったのです。ただ、成育期間が短くなった結果、細胞の密度が粗くなり、大味になって、「紙を食ってるようだ」と言われるほどまずくなったのも事実です。おまけに、葉緑体による光合成の期間も短いので、葉に含まれるビタミンCなどの栄養価も、固定種の五分の一から十分の一に減ってしまいました。

<固定種> 農家らが一つの品種で栽培と種取りを繰り返し、性質を安定させた作物。国内で広く栽培され、各地で味や形が特徴的な野菜が生まれた。だが、50年ほど前から交配種の種が普及し、衰退した。

<交配種(F1)> 異なる品種を人為的に掛け合わせた雑種。形などが均一の野菜が大量に採れるが、その野菜から種を取って育てても1代目と同じ特徴の作物は育ちにくいため、ほとんどの農家は毎年、種を買い直している。また、種の生産は多くが海外に移っている。

野口種苗研究所HPより抜粋

http://organic-newsclip.info/log/2018/18080962-1.html

研究チームは、日本産茶葉39検体とスリランカ産茶葉30検体、国内のコンビニで購入したボトル詰めの茶飲料9検体について、残留するネオニコチノイド系農薬とその代謝物を調査した。その結果、スリランカ産茶葉からは検出されなかったものの、日本産茶葉からはジノテフランなど7種類を、またボトル飲料からはニテンピラムを除く6種類のネオニコ系農薬が検出されたという。

[表1]検出されたネオニコ類と検出率

農薬名 日本産茶葉 ボトル茶飲料

| 農薬名 | 日本産茶葉 | ボトル茶飲料 | ||

| 検出率 | 最大値 | 検出率 | 最大値 | |

| [%] | [ng/g] | [%] | [ng/g] | |

| ジノテフラン | 100 | 3004 | 100 | 59 |

| イミダクロプリド | 92 | 139 | 78 | 1.91 |

| チアクロプリド | 79 | 910 | 100 | 2.35 |

| チアメトキサム | 79 | 650 | 100 | 5.53 |

| クロチアニジン | 74 | 233 | 100 | 2.08 |

| アセタミプリド | 67 | 472 | 78 | 2.01 |

| ニテンピラム | 3 | 54 | – | – |

研究チームは、推定最大一日摂取量(MDI)は一日摂取許容量(ADI)より低い結果を得たが、長期間、あるいは過度に消費すると健康への影響が懸念されることがあるとしている。また、大人と比較して脆弱な子どもへの影響が考えられることや、ネオニコ系農薬代謝物の毒性はよく分かっていないことを指摘し、ネオニコチノイド系農薬のリスクと安全性を明確にするため、代謝物の毒性研究や、環境暴露に対する大規模な疫学研究が必要であるとしている。

・Toxicology Reports, 2018-6-19

Contamination by neonicotinoid insecticides and their metabolites in Sri Lankan black tea leaves and Japanese green tea leaves

・アクト・ビヨンド・トラスト, 2018-8-9

日本の茶葉のネオニコ汚染に関する最新論文発表

諸外国と比べ高い残留基準値

日本の茶葉の残留基準値は諸外国と比べておおむね高くなっている。農水省は農産物の輸出に力を入れているが、日本の残留基準値では輸出先で受け入れられない場合が多く、相手国の残留規制値に適合するよう、使用農薬を限定した減農薬栽培のマニュアルを作成して産地での指導に乗り出しているほどだ。マニュアルは、諸外国に比べ日本の茶葉の残留規制値が高い理由として、茶を生産していないことを上げている。しかし、公表されている農水省の調査結果では、茶を生産している台湾の残留基準値は押しなべて低く、農水省の上げた理由はあまり理由となってはいない。

こうした相手国の残留基準値に留意した減農薬栽培が可能であるならば、研究チームが指摘するように、まだよく分かっていない代謝物毒性の研究などを急ぐとともに、予防原則に立ち、暫定的に残留基準値を下げるようにすべきだろう。

[表2]日本と諸外国の茶の残留基準値比較

| 農薬名 | 残留基準値 (mg/Kg) | |||||

| 日本 | 台湾 | 韓国 | 米国 | カナダ | EU | |

| アセタミプリド | 30 | 2 | 7 | *50 | 0.1 | 0.05 |

| イミダクロプリド | 10 | 3 | *50 | ND | 0.1 | 0.05 |

| クロチアニジン | 50 | 5 | 0.7 | *70 | *70 | 0.7 |

| ジノテフラン | 25 | 10 | 7 | *50 | 0.1 | 0.01 |

| チアクロプリド | 30 | 0.05 | 0.05 | ND | 0.1 | 10 |

| チアメトキサム | 20 | 1 | 20 | 20 | 0.1 | 20 |

| ニテンピラム | 10 | ND | – | ND | 0.1 | 0.01 |

農水省:諸外国における残留農薬基準値に関する情報より抜粋

4月22日 浜北森林公園でアースデイ浜松のイベント開催。

「種」映画上映会と講演会

018年4月22日(日)静岡県立森林公園

★ 上映会 「森の家」やまびこホール

10:40~12:00

ドキュメンタリー映画『種子―みんなのもの?それとも企業の所有物?』

食の源である種子が今、多国籍企業に狙われています。2012年以降、ラテンアメリカの多くの国で通称「モンサント法案」が広がりました。この法案は伝統的に行われてきた農民による種子の保存や交換を実質的に不可能にし、毎回企業から種子を買うように強いるものです。公共の財産であった種子が、ごく少数の多国籍企業の知的財産として独占されてしまうことになります。

これに対し、各国で農民を先頭に先住民族、女性、市民など多くの人びとが声をあげ、大規模な反対運動が起こりました。その抵抗と、人びとの種子を守る活動を描いたドキュメンタリー映画が、『種子―みんなのもの?それとも企業の所有物?』(原題“SEMILLAS, ¿biencomúno propiedadcorporativa?”)です。

小農民の権利向上に取り組む国際NGO「GRAIN」をはじめ、コロンビア、グアテマラ、コスタリカ、チリ、アルゼンチン、ブラジルなどの8つの市民団体やNGOが協力し、制作されました。

映画は、「モンサント法案」をめぐる攻防を中心に、多国籍企業がいかに種子、農業、食を奪おうとしているか、その実態を明らかにします。特に先住民族の女性やアクティビストたちが多数登場し、種子を守ることの意味を生き生きと語る姿には引き込まれていきます。

解説映像

『日本の種子はどうなる?―種子法廃止、遺伝子組み換え、貿易協定から考える』

第2部は、主要農作物種子法廃止問題に関わってきた印鑰智哉と、TPPなどの自由貿易協定の問題を世界のNGOと共に追っている内田聖子による解説編です。

映画の詳しい解説はもちろん、日本で廃止される主要農作物種子法の問題、そしてTPPやRCEPなどの自由貿易協定によって公共の富がいかに多国籍企業の独占物に変えられようとしているか、報道されていない情報を独自に構成して、皆様にお伝えします。

★ 印鑰智哉氏講演会 「イベント広場」

日本の種子はどうなる?

13:30~15:00

(日本の種子を守る会事務局アドバイザー)

グリーンピース・ジャパンのメールマガジン153号(2017年10月)より転載

この夏、殺虫剤フィプロニルに汚染された卵が、ヨーロッパを中心とした40の国と地域でみつかって大問題になったのを覚えていますか。

ネオニコチノイド系農薬とよく似た作用をもつこの農薬、日本でも家庭用害虫駆除剤やペットの寄生虫駆除薬としてひろく流通していますが、稲の苗箱にも一般的に使用されています。

この農薬が、9月30日にヨーロッパ連合加盟国すべての農地で使用禁止になりました。

フィプロニルは、ヨーロッパでは種子をコーティングするなど作物に広く使われますが、少量でもミツバチの行動や学習能力を低下させたり、ウィルスへの抵抗力を弱めたりするといった影響があることがわかっています。

日本では、稲の苗を育てるときの育苗箱や、キャベツ、はくさい、ブロッコリーなどの菜類、その他トウモロコシやてんさいなどの農作物に使用できることになっているフィプロニル。

しかし国立環境研究所による研究報告では、田んぼで育つトンボにも、この農薬が悪影響を与えることなどが報告されています。

ところが規制の厳しくなるヨーロッパとは逆に、日本ではネオニコチノイド系農薬全般についても使用範囲の拡大や残留基準値の引き上げなど、使用が増える傾向にあります。

Copyright © 2025 キッチンガーデン All Rights Reserved.